宮重法律事務所

〒730-0017

広島県広島市中区鉄砲町1−18 佐々木ビル9階

広島駅から徒歩15分程度

受付時間 | 午前9時00分から午後6時00分 |

|---|

休業日 | 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 (ただし、事前にご連絡いただければ、 可能な範囲で休日も対応します) |

|---|

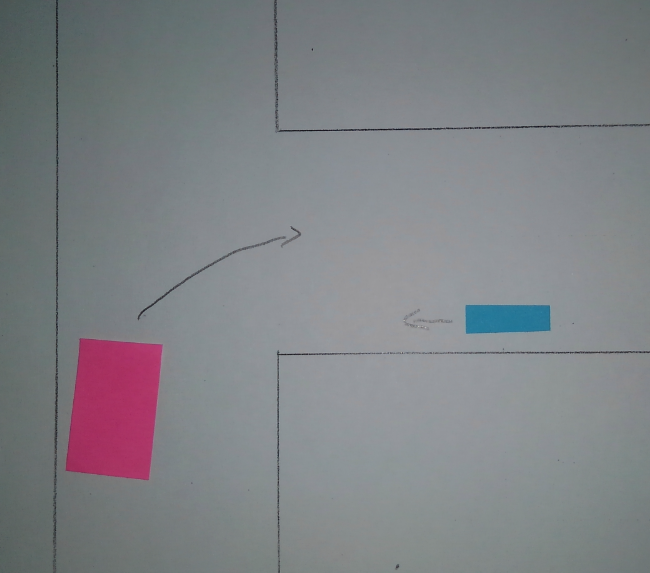

交通事故における過失割合(丁字路交差点の直線路の右折車両と右折先対向車との事故のケース)

交通事故における過失割合(丁字路交差点の直線路の右折車両と右折先対向車との事故のケース

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

過失割合が、争いになる丁字路交差点における事故形態として、丁字路の直線路(丁字の頭にあたる方)を走行していた四輪車が、丁字路交差点を右折しようとしたところ、右折先から対向して進行してきた車両(突き当り路を進行、丁字の足の方)と衝突したという事故形態があります。

このような事故形態において、例えば、右折先から、対向進行してきた車両が、自転車であった場合に、その自転車が、左側端を進行していたのであれば、その自転車には、過失がないと判断されるケースも少なくないように思われます。

ところが、実際の裁判事例を見ると、事故状況について、双方から、様々な主張がなされ、客観的な事故状況の認定自体も難しく、また、それ応じて、過失割合の判断も、微妙な判断となるケースも少なからずあるようです。

以下では、実際の裁判例を見ながら、過失割合の判断の前提となる事故態様について、双方から、どのような主張がなされ、それに対し、裁判所が、どのような事実認定をなし、これをもとに、過失割合について、どのような判断をしたかを見てみたいと思います。

| 東京地裁h23.9.30

| |

| 事故状況 | 直線路(幅員3.5m)から突き当り路(幅員3.4mと左側に路側帯0.8m、合計4.2m)において 直線路から、突き当り路に向けて右折進行しようとした四輪と、 突き当り路を交差点に向けて進行し、交差点で左折しようとしていた自転車との 間の衝突事故 |

| 衝突個所 | 四輪の右前方 |

| 四輪運転者の過失の内容 | 四輪運転者は、右折進行する際、四輪を左側壁にこすらないよう、左方を注意し、進路前方、右方を不注視 |

| 事故状況についての 自転車運転者の主張 | 本件衝突地点は、交差点内ではなく、自転車が、交差点に進入する少し手前であったと主張 |

| 事故状況についての 裁判所の判断 | 交差点内において未だ四輪車が、右折進行中に、発生した事故と認定 理由 ①自転車側の言い分によると、四輪車は、右折を終了してまっすぐの向きになっていたのであれば、四輪運転者が、左方ばかりを気にする必要はない ②自転車運転者が、当初、公務災害の認定のため、作成した事故状況図では、四輪車は、未だ、突き当り路に進入してまっすぐの状態になった状態で、描かれておらず、自転車からみて、車体がななめになっている状態のときに、四輪の右前部と、自転車の前部が衝突した状況が描かれている 以上からすると、本件は、四輪車が、未だ右折動作継続中に発生したと認定

|

| 過失割合の判断 | 自転車20%、四輪80% 理由 ① 本件事故は、上記事故状況のとおり、丁字路交差点における右折四輪と、直進自転車の衝突事故 ② 事故発生時は、日没後30分近く経過し、自転車側からは、前照灯を点灯した四輪車を発見しやすい のに対し 四輪車の側からは、前照灯を点灯していない自転車の発見は必ずしも容易ではない ③ 四輪の運転者は、右折進行中、左方に注意がいき、右折先前方と右方の安全確認を怠っていた 以上からすると、上記の過失が相当とした。 |

以上の裁判例において、

第1段階でポイントになったのは、衝突地点が、交差点ないしはその直近のエリアであったのか、それとも、そこから出た突き当り路上と認めるべき地点だったのかという点になります。

仮に、突き当り路上であったのであれば、突き当り路の道路の左側を進行していた自転車に、対向してきた四輪が、道路の中央を右側に超えて、衝突してきたという判断になりやすく、いかに、無灯火であったとはえ、自転車側の過失を問うのは、困難であったと推察されます(もっとも、上記事例において、自転車の前照灯の点灯がなかったことが問題とされていることからすると、衝突地点が突き当り路上と認定されたとしても、自転車側に若干の過失が認定された可能性もゼロとはいえないかもしれません)。

この点について、上記裁判例では、衝突地点は、突き当り路ではなく、丁字路交差点であったと判断したようです。

第2段階のポイントは、自転車側からは、右折してくる四輪車(前照灯点灯あり)の発見は容易であったはずであるのに対し、四輪車側からは、前照灯を点灯していない自転車の発見は難しかったと指摘している点です。

この判断を前提にすると、自転車側としては、前照灯を点灯すべきであったと要請されているほかに、自転車側の運転者としては、前照灯を点灯している右折四輪の動向をあらかじめ予見しやすかったのであるから、それに応じて、一旦、交差点手前で停止させるなどの回避措置を取りえたのではないかという点が、問題にされているようです。

上記の事例では、自転車が、このような回避措置をとる余地があったにも関わらず、交差点において、右折中動作中の四輪を衝突したとの事故状況を前提に、自転車側にも、2割の過失があったと認められたようです。

このように、丁字路交差点での直線路から突き当り路への右折車両と、右折先道路からの対向車両(突き当り路を進行してきた車両)との間の事故においては、衝突地点(交差点内ないしその直近のエリアなのか、あるいは、突き当り路上なのか)の認定によって、突き当り路を進行してきた車両の過失の有無、程度の判断に相当程度、影響が出てくると考えられます。

また、仮に、衝突地点が、交差点内ないしその直近のエリアと判断されたとしても、突き当り路を進行してきた側の車両が、前照灯を点灯していたか否か、あるいは、右折車両の動向を察知して、交差点手前で、停止するなどの回避措置をとったか否かによって、さらに、過失の有無、程度の判断に差異が出てくるものと考えられます。